红色经典家风故事?——吴良镛:行万里路,谋万家居

吴良镛,1922年5月出生,江苏南京人,中共党员,清华大学教授,1980年当选中国科学院院士,1995年当选中国工程院院士。协助创办清华大学建筑系;主持京津冀城乡空间发展规划、北京空间发展战略研究等多项重大工程和科研课题;创立的人居环境科学得到国际学术界广泛认可。先后获得“世界人居奖”、国际建筑师协会“屈米奖”、“亚洲建筑师协会金奖”、“陈嘉庚科学奖”等。2012年2月,获得2011年度国家最高科学技术奖。2018年12月,获得“改革先锋”荣誉称号,并获评“人居环境科学的创建者”。

出生于1922年的吴良镛,经历过战火纷飞,参与了如火如荼的新中国建设,协助创办清华大学建筑系。纵观吴良镛一生,可谓处处不凡、事事争先,而且治学如此,治家亦然。

母亲的教诲:做人要有骨气,当奋发有为

吴良镛出生于南京,家住城南门谢公祠,南京城的六朝烟水从小就熏陶渐染着他。吴良镛的祖父经营缎业,深知“积财不如积德”,热心于公益事业,冬季办粥厂、夏季发放解暑药,周济穷人。吴良镛至今还记得家中大门的楹联:“绵世泽莫如为善,振家声还是读书。”在这样的家风滋养中,吴良镛的父亲工书法、通国学。但是随着祖父过世,家道中落,一家人生活陷入困顿。幸好吴良镛的母亲善于持家,一家人虽然生活拮据,倒也能够维系。家中每个月所得既要购买柴米和其他的生活必需品,还有人情往来的各种应酬,母亲操持安排得井井有条,为此亲友邻里对她格外敬重。

在这种困境中,一家人相互搀扶着一步步走来。吴良镛的母亲对孩子教育特别重视,她常说:“生儿不如我,要钱有何用?生儿比我强,要钱有何用?”她一直告诉孩子们要争口气,要有骨气、奋发有为,不管多穷衣服也要整洁,仪表要整整齐齐,不能让人取笑;要立志向上,要有正义感。吴良镛说,这影响了他和哥哥。幼时感受到的家风,一直激励着他们不断前行。

吴良镛的哥哥吴良铸是一名红色外交家,1959年被派往中国驻印度尼西亚大使馆商务参赞处。1965年,中国使馆受到冲击,吴良铸留守。考虑到安全问题,家里人建议母亲出面申请以照顾老人为由让吴良铸回来,老太太坚定地说:“不能这样!先有国后有家。”当时外贸部来人慰问,对吴母敬重有加。

后来周总理派飞机接外交人员归国,在欢迎从印度尼西亚归来的“红色外交战士”队伍中,吴良镛的母亲被列为家属首位。周总理从她身边走过,微笑致意。

对每一位母亲而言,最大的欣慰应该是看到自己的孩子能够成才,而且是成为报效国家、服务人民的人才。吴良镛兄弟二人,确实没有辜负老母亲的养育之恩和殷切希望。

“哥哥人品卓越,为人称道,我自幼奉为楷模。”吴良铸对吴良镛影响很大,无论是为人还是求学,都是他的榜样。吴良镛读初中时,哥哥为他补习英文,吴良镛完成功课就直接睡在哥哥的床铺上。哥哥教导他:“读初中就是一个新的开始,要力争上游。”吴良镛说,抗战爆发后,如果不是哥哥带他离开南京到后方,他这一生的经历将很难想象。直到1948年吴良镛出国留学,哥哥还在开销上鼎力资助。尽管时局维艰,一家人在风雨同舟中驶向前方。哥哥曾给吴良镛画过一幅画,画的是黄山的连理松。连理松的寓意很明显:手足情深。上面题了这样一首诗:“连理扶疏叶正浓,绿阴掩映傲东风。为渠珍惜同根谊,手足深情寄画中。”

教育后辈要认真:“事情要么不做,要做就得把它做好”

那是风雨如磐、故园暗淡的岁月,1937年南京沦陷,吴良镛跟随哥哥流亡重庆,在四川合川继续中学学业。他至今仍能回忆起“逃难”前夕的情形。父亲在屋子里来回踱步,嘱咐他:“以后的道路要自己走了,要努力向前,人穷不能志短,要尊敬兄长,要记得‘兄友弟恭’。”母亲含泪将一个金戒指缝在他的棉衣里,以备不时之需。

1940年7月27日,高考结束的那天下午,合川城遭遇日军空袭,大火一直燃烧到第二天清晨降雨才熄灭。“刚刚交完大学入学考试最后一科的考卷,就听到防空警报响起,日本人的战机突然来袭”,“当时我们赶紧躲到防空洞里,一时间地动山摇,火光冲天。瓦砾碎片不断在身边落下来,当我们从防空洞出来时,发现大街小巷狼藉一片,合川的大半座城都被大火吞噬”,吴良镛敬爱的苏州中学国文教员戴劲沉父子也遇难了。

战火烧毁了多少人的家园,看到同胞们流离失所的场景,种种苦痛激励了吴良镛重建家园的热望。

他选择进入重庆中央大学建筑系学习,以建筑为专业,这是一个开始。随着自己的成长,了解国家社会的发展,对建筑事业的发展不断加深认识,学习研究也就不断提高。

倾心投入菊儿胡同改建工程

一个人的成功,除了个人立志和努力,关键时刻遇到高明之师的点拨,会让这个人在正确的道路上走得更加坚毅。吴良镛正是在人生关键处,遇到了两位名师……

“北京百废俱兴,正要开展城市规划工作,希望你赶快回来。”

70年前,一封信,从北京寄往美国。写信人是一对伉俪--梁思成和林徽因,收信人是吴良镛。

正是这封信,给了吴良镛勇气,也为他指出了毕生为之奋斗的事业。

“1948年我经梁思成先生推荐赴美求学,1950年学成后应梁先生召唤取道回国,投身到百废待兴的新中国建设和教育事业中,现在想来,如果当时留在美国,便没有此后几十年在中国建设领域中的耕耘和收获……类似的情况一个人一生不知要经历多少,回顾既往,我自审之所以没有转错大方向,很大程度上还是与早年立志有关,我很早便立志在建筑与城市的学术领域做一些事,在不同时期,根据现实条件,作出相应的选择。”吴良镛说。

在梁、林二位先生的指引下,吴良镛走进了学术殿堂。这个殿堂光彩照人,如七宝楼台,炫人眼目,尽管有时让他莫知所从,但又恰恰让他寻找到了登堂入室的大道坦途。

1960年5月,吴良镛加入中国共产党,他郑重写下这样的誓言:“我热爱我们伟大祖国,我热爱党,热爱党的事业……我愿意为这人类最伟大的力量贡献出我的全部理想,不惜在必要时付出我的生命!”从此,吴良镛用自己的行动,践行着入党的誓言。

受吴良镛影响,儿子吴晨子承父业,也成为著名的建筑学家。从小在清华园长大的他,回忆小时候看到最多的,就是父亲伏案工作的背影。那时候没有空调、风扇,夏天很多人都在乘凉的时候,吴良镛坐在一把藤椅上,穿着汗衫,挥汗如雨写文章、画图纸,不肯放弃每一分钟时间。

吴良镛画图时,年幼的吴晨就在旁边默默地看着。这样的场景,一次次印在了吴晨的脑海里。

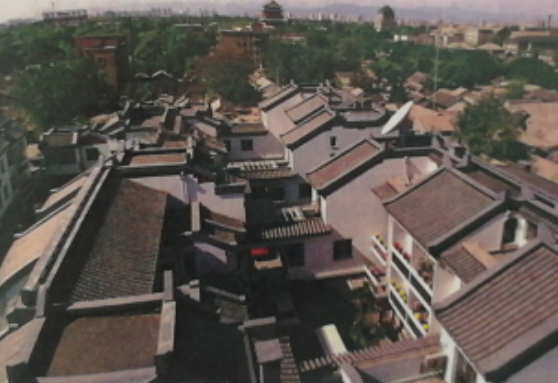

吴良镛主持的菊儿胡同改建工程

吴晨回忆,唐山大地震时,因为考虑有余震影响,清华园内许多人都住在临时搭建的抗震棚里,吴良镛则返回一楼的家中,挑了一间离门口最近的小房间,没有电,就点上蜡烛继续伏案工作。

吴良镛经常教育自己的学生:“建筑师与社会的发展是分不开的,而每个时代又对建筑师的要求有所不同,但不管怎样改变,一定要牢记对人的关切,同时,建筑业需要具有赴汤蹈火的热情和无限的忠诚。”赴汤蹈火的热情和无限的忠诚,这种精神何尝不是每个行业所需要的。98岁的他,在科学与人文的有机结合中,用尽毕生心力,践行着从年轻时就立下的“谋万人居”的理想。

儿子的感悟:如果我们的观点、思想能够一致那便是一种更深层次的孝顺。

“言传身教,润物无声。”每一个当过吴良镛学生的人,对他的评价中从来少不了这一点。“吴先生从不把自己的意志强加给别人、告诉你必须怎样做,而是从点点滴滴处启发学生。”学生郭璐说,“跟吴先生学习,不仅是学习的过程,还是思想境界不断升华的过程。”

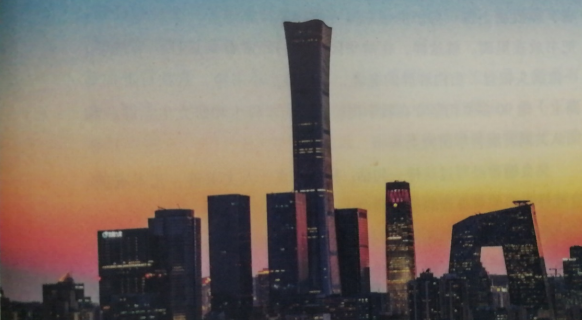

图中最高的建筑为吴晨主持设计的中国尊

吴良镛80多岁时依然坚持每天全天上班。他习惯凌晨4点起床,工作两个多小时,再合上眼眯一会儿,然后带上夫人备好的午餐,出发去上班。为了携带东西方便,他特意做了一个小拉杆箱,把书放在里面。就这样,在清华园中人们经常看到这样一道风景:一位满头银丝、白白胖胖的老者,手拉着个小书箱,款款行走在马路上。他90多岁仍坚守在教学岗位上,为本科生和研究生上课,和团队共同开展科学研究。

吴良镛曾经写过这样一句话:科学求真、人文求善、艺术求美。这或许正是他对事业的追求和对人生的期许。

吴良镛为建筑事业倾注一切的精神,深深地影响着吴晨,父子之间谈论的话题总是脱不开建筑领域。吴晨在英国求学期间,继承了父亲勤劳刻苦的精神,挑灯夜读是家常便饭。学业有成后,带着“城市复兴”的理念,他回到了祖国。

父子成为同行,吴晨更愿意称呼父亲为“吴先生”。先生,既是为了表示对父亲的敬重,也是为了增进作为同行的亲近感,还有一层含义,那就是吴晨不想强调二人之间的父子关系,更想凭借自己的努力来打拼。吴晨说:“因为吴先生的缘故,我喜欢北京,我也愿意为北京的建设出力。”

我们今天看到位于前门的北京坊,成为新的文化地标,正是出自吴晨和他的团队之手。在设计北京坊的时候,吴良镛特意为他们提出八个字的文化精髓:“和而不同,违而不乱。”

2008年的夏天,86岁的吴良镛在南京金陵红楼梦博物馆工地视察时突发脑梗,一头栽倒在地上。医生判断他这辈子不可能再站起来。但是面对脑梗造成的手脚不便,吴良镛开始了常人难以想象的康复治疗。“别人一天练4个小时,我就练8个小时,我告诉自己,必须尽早站起来,回到我热爱的建筑领域。”吴良镛暗下决心。病痛并没有将他击垮,反而激发出更加顽强的拼搏精神。

正是因为这种超乎寻常的毅力,吴良镛又可以走路了,不听使唤的手也能握笔写字了。医生直呼不可思议。“身体再好一点,能参加更多工作。”就是这样简单平实的话语,让我们看到一位耄耋老人对事业的激情。

出院那天,吴良镛送给医院一幅亲笔所写的书法作品,苍劲有力的字迹,是给康复课程交出的最好答卷。医生们都说,他不仅在建筑界留下一个个令人惊叹的奇迹,在康复医学领域也创造了一个奇迹。

“少有的刻苦、渊博,少有的对事业的激情,多年与困境抗争中表现出的少有的坚强。”70多年前林徽因对吴良镛的这句评价,到今天他依然当之无愧。

现在,吴晨周末就会回到父亲身边,跟父亲交流自己的工作和见闻,在吴晨看来,这是父亲了解社会的一个窗口。在父亲这座高山面前,吴晨除了景仰,还有孝顺。与通常理解的孝顺不同,吴晨觉得,“如果有幸跟他们的专业一致,我们就有很多的共同语言。如果我们的观点、我们的思想能够一致,那便是一种更深层次的孝顺”。这份更深层次的孝顺,吴晨做到了,2014年获得“全国五一劳动奖章”,2015年获得“全国劳动模范”,这些荣誉称号,正是对这份父子相继的事业最好的注解。

智能问答

智能问答 首页

首页 政务资讯

政务资讯 信息公开

信息公开 办事服务

办事服务 互动交流

互动交流 公共服务

公共服务

皖公网安备 34150102000143号

皖公网安备 34150102000143号